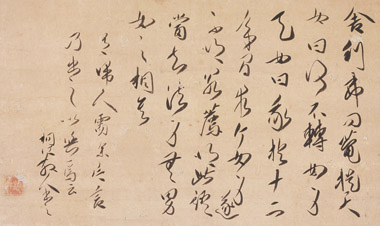

一絲文守禅師 法語「舎利弗問菴提天女曰」

|

舎利弗、菴提天女に問て曰く、何ぞ女身を転ぜざる。天女曰く、我十二年の間に於て、箇の女身を求むるに、遂に得ずと。若し此の語を薦得せば、当に法身に男女之相無きを知ると。

婦人有り余に片言を需む

乃ち之れを出して以てここに与うと云

桐江散人之れを書す

一絲(1608〜1646)は京都久我家の出身。14歳にして相国寺雪岑に参じ、沢庵、雲居、愚堂に歴参。愚堂の法を嗣ぐ。後水尾天皇の帰依をうけ、寛永18年丹波法常寺を開創。同年近江の永源寺に住した。世壽39歳。詩文水墨画に長じ、著作の多数伝わる。夭折が悔やまれる名僧である。諡号の仏頂国師は美男子で女官達に人気のあった一絲が彼女達の前で無表情であったことから仏頂面の語源となったとも言われます。

法語は、舎利弗尊者が菴提天女にやり込められた維摩経の一節を書し、教えを求める婦人に与えた書。

保守的な仏教では女性が女性の身のままで悟りを開き、高い境地に至ることは不可能であるとされていました。女性は功徳を積んで男性に生まれ変わり、しかるのちに修行をして大悟するというのです。舎利弗尊者の「あなたはそんなに立派な智慧を有しているのに、何故女性の姿をしているのですか?」という問いの背景にはそのような保守的な仏教の教理があります。それに対し天女は「私は12年も女性の姿というものを探究して来たが、全ての存在に固定的な姿が無いのだから、女性とか男性とかという実在は無いのです。」と答えます。この後、天女は不思議な力で自分の姿と舎利弗の身体を入れ替え、舎利弗を慌てさせつつ、彼に大乗の玄旨を教示します。